Com a recente divulgação de campanhas como a Time’s Up, a questão de gênero nunca esteve tão evidente em Hollywood. Mas, por mais que esse – aparentemente pequeno – avanço esteja se tornando efetivo em vários aspectos, não podemos simplesmente assumir que as próximas produções de cinema e televisão tenham um caráter feminista.

Afinal de contas, a indústria cinematográfica mundial se alimenta diretamente do sistema capitalista e, nele, as mulheres nunca serão bonitas, inteligentes e realizadas o suficiente; caso contrário, os ideais de “perfeição” feminina não enriqueceriam tantas empresas de todos os tamanhos. Falando especificamente em sétima arte, uma das abordagens mais comumente usadas em produções, para categorizar as mulheres, consiste na adoção de técnicas de hiperssexualização.

O termo, como o próprio nome diz, faz referência ao modo como o corpo feminino é exposto em diferentes tipos de mídia, a fim de transformá-lo em um objeto passível de excitação sexual – focando principalmente no interesse masculino. A hiperssexualização aparece em livros, quadrinhos, propagandas, filmes, séries de TV e inúmeras outras formas de comunicação mediada. Closes desnecessários nas partes íntimas de atrizes, expressões de prazer sexual em contextos aleatórios, tons de voz, diálogos e enfoque na mulher, durante as cenas de sexo, são alguns dos exemplos de hiperssexualização em obras cinematográficas e televisivas.

A COR MAIS QUENTE E A EXPLORAÇÃO DO CORPO

Quando pensamos em cenas de sexo, nas quais a figura feminina é explorada e objetificada, o longa francês Azul é a Cor Mais Quente (2013), de Abdellatif Kechiche, é um dos que vêm primeiro à cabeça. A produção sobre o romance entre duas jovens venceu a Palma de Ouro de Cannes, no ano de lançamento. No filme, há duas cenas de sexo muito extensas e, sem contar a “primeira vez” das jovens protagonistas – cuja importância narrativa consiste no reconhecimento de Adèle (Adèle Exarchopoulos) da própria sexualidade –, as demais cenas não acrescentam nada à história, ou exploram o relacionamento lésbico sob um viés político ou poético.

Pelo contrário, Adèle e Emma (Léa Seydoux) – duas mulheres muito jovens, brancas e magras – aparecem nuas e totalmente depiladas. Elas gemem alto e constantemente, fazem posições um tanto “glamourosas” para um momento íntimo, e transam de luzes acesas, totalmente disponíveis à excitação do público. Na época de divulgação do filme, Seydoux chegou a admitir que se sentiu como uma prostituta no set, ao ter de fingir orgasmos durante seis horas seguidas. O grande problema nisso, além do sentimento da atriz, é que as cenas de alguns minutos não retratam o sexo com a sensibilidade necessária para representar duas jovens apaixonadas.

Em resposta, Kechiche chamou a atriz de “neurótica” e afirmou ser perigoso dizer que seu olhar foi machista, quando ele apenas tinha a intenção de banalizar o amor homossexual. “O problema é que algumas feministas acham que homens não têm o direito de falar sobre o amor de duas mulheres”, completou o diretor.

É claro que, para tratar a questão de maneira realista, o elemento “tesão” é muito necessário entre as personagens – e isso há, de fato. Mas, o filtro da hiperssexualização impede o espectador de enxergar as atrizes como seres comuns. O sentimento de estar assistindo a uma cena de filme pornográfico permanece. E, ainda pior, Adèle parece saber exatamente todas as posições adequadas numa transa entre duas pessoas com vagina – mesmo que Emma seja sua primeira experiência lésbica.

Retratar esse tipo de relação não consiste em transformar as personagens de uma produção em seres idealizados, super atraentes e que atendam a todos os padrões sociais impostos. Azul é um filme sobre um relacionamento LGBT, mas isso perde muita credibilidade quando as atrizes sofrem tal tratamento artístico.

Em contrapartida, temos a única cena de sexo do filme Carol (2016), de Todd Haynes. Nela, Therese (Rooney Mara) e Carol (Cate Blanchett) expressam de maneira delicada o amor escondido das duas. Dentro de um quarto de hotel, à meia luz, a câmera observa essas mulheres desfrutarem em êxtase do amor em comum, com troca de olhares e alguma nudez, sim, mas sem closes forçados em seus corpos. A sensualidade da cena, e não sua sexualização, contribui muito para que as atrizes não sejam vistas apenas como “exemplos” de beleza, e muito menos como meros objetos. Isso demonstra que uma direção masculina pode ser competente, sem precisar explorar o corpo feminino.

Parece que, pelo fato de a maioria dos filmes – não somente estadunidenses, mas, filmes, em geral – ser dirigida por homens, tal maneira de enxergar a forma física da mulher (seus seios, pernas, cintura, lábios, nádegas e vagina) é algo tão recorrente, que já nos acostumamos à exposição de seu corpo, ao lado do homem com as partes íntimas cobertas.

BONECA INFLÁVEL E NINFOMANIA

Na sexta temporada de Game of Thrones (série original HBO), lançada em 2016, por exemplo, há um close no pênis de um dos atores. Tal cena soa quase que como uma espécie de compensação dos produtores, já que, desde a primeira temporada, o programa exibe mulheres nuas e que atendam aos padrões de beleza aceitos, de maneira totalmente expositiva. É como se estivessem querendo nos dizer que, agora que a genitália masculina foi colocada de forma a preencher a tela de televisão, é menos pior seguir com a hiperssexualização feminina. Afinal, tudo estaria “equilibrado”.

Quanto aos longas de “besteirol americano”, não é segredo que a função feminina é servir como ponte ao desenvolvimento pessoal e profissional dos homens. O exemplo mais famoso desse tipo de representação está na série de filmes American Pie. Aparentemente, substituir as atrizes por bonecas infláveis não faria muita diferença. Isso significa que a complexidade feminina é reduzida a seios e bumbuns turbinados, ou ao papel de manic pixie dream girl (termo em inglês para classificar personagens mulheres tão perfeitas e sedutoras, que são capazes de ensinar os homens a viverem mais plenamente). Mas, como esse tipo de longa-metragem explora o corpo feminino de maneira mais explícita, não chega a ser tão nocivo e hipócrita, como o próprio Azul é a Cor Mais Quente é – o que o enquadraria na ideia de “lobo em pele de cordeiro”.

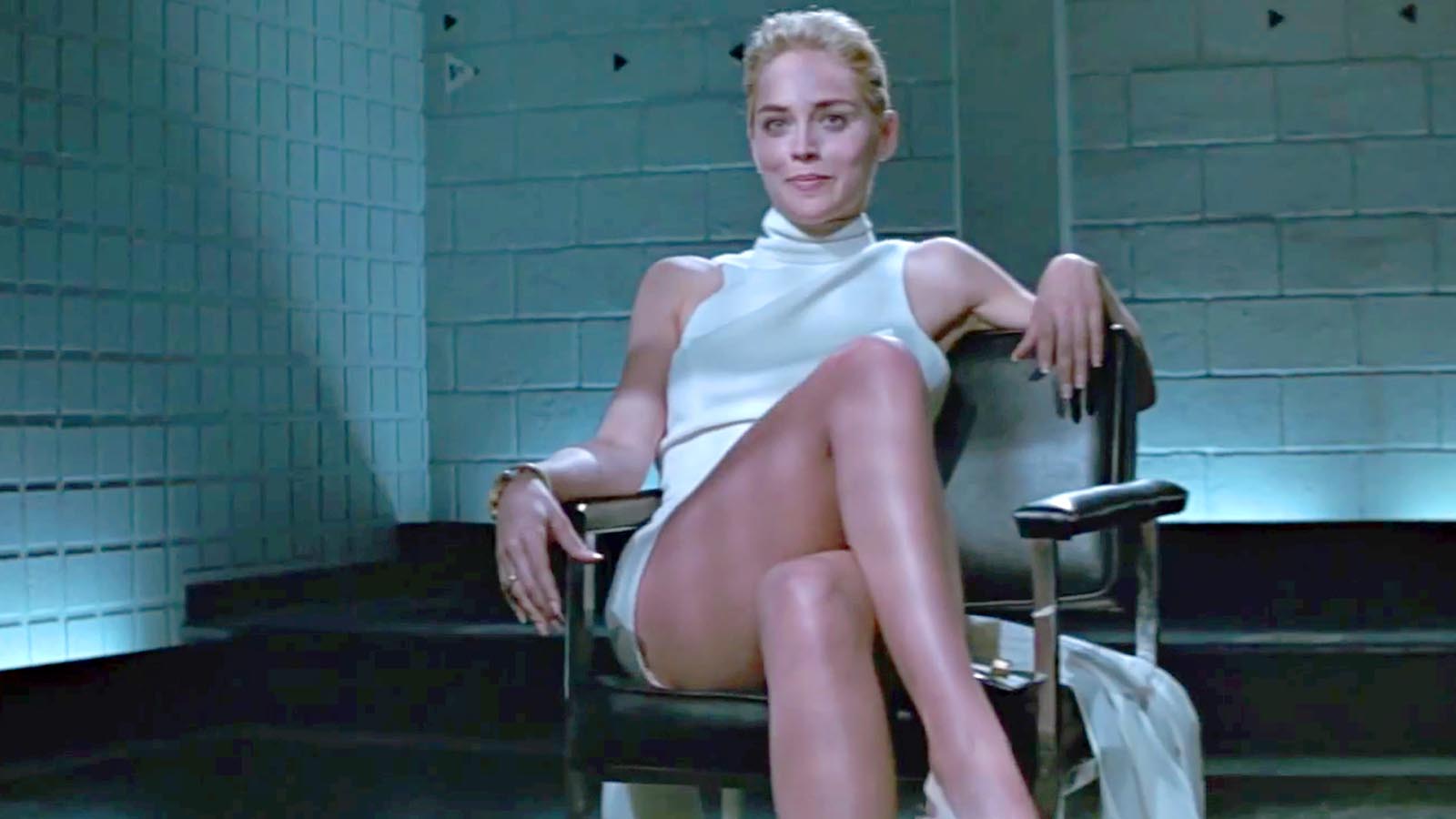

Um filme bastante famoso dos anos 90, e um dos maiores sucessos da carreira de Sharon Stone, aborda a sexualidade da protagonista de forma patológica. Instinto Selvagem (1992), de Paul Verhoeven, traz a protagonista Catherine Tramell (Stone) como uma mulher fria, sem escrúpulos e, ao que tudo indica, viciada em sexo. O jogo de sedução é a sua maior diversão, e também a sua maior fraqueza – ou seria força? A personagem de Stone se arrisca constantemente, cometendo crimes em nome de prazeres sádicos e sexuais. Tal representação, por mais exagerada que seja, não deixa de lembrar um longa mais recente, cuja protagonista tem um comportamento um pouco semelhante ao de Catherine: Ninfomaníaca – Vol. 1 e Vol.2 (2013), de Lars von Trier.

No drama, que fora dividido em duas partes devido à vontade do diretor de contar a história de Joe (Charlotte Gainsbourg) com detalhes, o apetite sexual da protagonista também é visto como patologia. Mas, diferentemente de em Instinto, Joe não é a vilã da história e, como portadora de ninfomania, suas práticas sexuais não são tratadas de forma glamourizada ou como imorais, e sim como uma condição muito difícil de se conviver com, que diz respeito somente a quem a tem.

Em Instinto Selvagem, Catherine é uma verdadeira predadora. Ela escolhe seus pretendentes de forma totalmente consciente, seu corpo é curvilíneo e sensual, seu figurino tem a função de enaltecer características físicas, e suas atitudes são sempre calculadas. Um “verdadeiro” poço de autoconsciência, não é mesmo? Na verdade, se essa figura fosse real e viciada em sexo, como é colocada no filme, a escolha de parceiros ficaria para o segundo plano. Afinal, a ninfomania é um transtorno psiquiátrico e, como doença séria, necessita de acompanhamento médico. Uma pessoa que associa a prática sexual à obtenção de poder, ou a enxerga como única forma de obter satisfação completa, não apresenta um comportamento saudável. E esse é exatamente o enredo de Ninfomaníaca.

Desde criança, Joe explora o próprio corpo como uma menina curiosa sobre os possíveis prazeres sexuais. Ao longo da passagem de tempo, vamos percebendo sua compulsão em relação ao sexo, o que cria imensas feridas psicológicas e até mesmo físicas. Graças à doença, a personagem se expõe a situações de risco inúmeras vezes, como fazer sexo oral em um desconhecido num trem, ou pagar dois homens que encontra na rua, e que não falam a sua língua, para subirem em seu apartamento e fazerem um ménage à trois com ela. Joe não sente prazer ao fazer essas coisas, ela simplesmente não consegue parar.

Abordagens cinematográficas cruas, como Ninfomaníaca, ou que contenham cenas sensíveis, como a de Carol, são ótimos exemplos sobre a veracidade do caráter sexual feminino. As mulheres, afinal de contas, são seres tão ou mais sexuais do que os homens. Não são “fadas” ou demais “seres míticos”; não devem se preocupar mais com a aparência física do que o sexo masculino se preocupa durante a transa, e não fazem sexo ou representam-no nas artes para satisfazer o gênero oposto.

A fim de identificarmos a hiperssexualização no cinema ou na TV, devemos sempre ficar atentos àquilo que sentimos ao assistir a determinadas cenas. Como o(a) diretor(a) aborda o sexo? Quem é a personagem e qual a relevância de determinada cena para o desenvolvimento de sua história? O sexo parece real, ou está muito fantasioso? Há closes em partes íntimas do corpo da mulher? Se você conseguir responder a maioria dessas perguntas, provavelmente será capaz de identificar a hiperssexualização. Enquanto isso, um simples questionamento já é válido.

COMENTÁRIOS